営業DXや働き方改革が進む中、非対面での営業活動「インサイドセールス」が多くの企業で導入されています。

本記事では、営業体制の見直しを検討している企業担当者や、マーケティング・営業部門の方に向けて、インサイドセールスの定義から実践方法、フィールドセールスとの違いや導入のメリット・デメリットまで、分かりやすく解説します。

インサイドセールスの定義と特徴

インサイドセールスは、見込み顧客のアクションに対して対面以外のアプローチを行うことを言います。メール、電話、オンライン打ち合わせなどオフィスや家の中で行う営業活動なのでInside Sales(内勤営業)と呼ばれます。

直接訪問の手間がかからないため、短時間で多くの顧客とコンタクトを取ることが可能で、見込み顧客ごとに興味を持っている情報や購入意欲の度合いを確認し、最適なタイミングで次の接点を取ることで、商談化の精度と効率を上げられます。また、これらのメールのテンプレートやアプローチ手順を共有することで、属人的になりがちな営業ノウハウを組織全体に展開しやすくなります。場所を選ばずに業務を行える点も、働き方の多様化にマッチした手法と言えます。

テレアポとインサイドセールスの違いテレアポは、電話を通じてアポイントを獲得することに特化した活動です。一度の電話でアポイントを取ることが最優先になりがちですが、一方、インサイドセールスは複数回のコミュニケーションを通じて価値を提供し、顧客との関係を深めることに重点を置いています。 |

インサイドセールスが注目される背景

インサイドセールスが注目を集めるようになった背景には複数の要因があります。

近年のビジネス環境では、効率重視の営業体制が求められています。従来の訪問型営業では移動時間や費用が嵩みやすく、より効率的な手法が必要とされてきました。そこで、オンラインによる商談やコミュニケーションを最大限活用できるインサイドセールスが急速に普及し始めています。

働き方改革の流れも、インサイドセールスにとって追い風となっています。担当者が在宅や遠隔地からでもオンライン環境を整えれば活動できるため、オフィス以外での勤務を可能にし、人材確保の面でも企業競争力を高めるメリットがあります。

また、リードナーチャリング(見込み客の育成)が重視されるマーケティング手法とも親和性が高い点もインサイドセールスが採用されやすい理由の一つです。インサイドセールスは見込み顧客の興味関心に合わせて継続的にコミュニケーションを行うこともできるため、成約率の向上にも役立ちます。

テクノロジーの進化で変わる営業活動

ウェブ会議システムやオンライン通話ツールの進化は、インサイドセールスを行う上で欠かせない要素です。これらのツールにより、場所や時間にとらわれず商談を進められるようになりました。

ビデオ会議で資料や画面を共有しながら進める商談は、電話やメールでは出来なかった対面に近い感覚でコミュニケーションを取ることができます。これにより、フィールドセールス(訪問型営業)で必要とされていた訪問の手間を大幅に省きながら、課題のヒアリングや提案活動ができるようになりました。

オンライン商談の普及は、新規開拓だけでなく既存顧客のフォロー体制を強化する手段としても効果的です。定期的な打ち合わせやアップセル(上位プランへの誘導)の機会創出においても、オンラインを活用することで効率化と高い顧客満足度を両立できます。

一方、インターネットの普及によって、顧客側も自ら情報を収集し、複数の候補を比較検討するようになりました。そうなると、企業が情報を一方的に提供するだけでは購買につながりづらくなり、顧客と対話を重ねて信頼関係を築く必要が高まってきます。

購買プロセスが複雑化する中で、潜在顧客は製品やサービスの導入を即決しづらくなり、段階的な課題整理や費用対効果の検討が求められるケースも増えています。インサイドセールスは、この段階的なアプローチに適した営業手法となります。

インサイドセールス導入のメリットとデメリット

導入によって得られるメリットと、事前に把握しておくべきデメリットは下記の通りです。

インサイドセールスのメリット

■生産性向上・コスト削減

インサイドセールスの導入により生産性が向上する一番の理由は、訪問移動などの時間を大幅に削減できることです。また、フィールドセールス(訪問型営業)では多大な交通費や宿泊費がかかる場合もあるため、コスト削減の効果も期待できます。移動時間を減らしながら多くの見込み顧客と接触できるため、少人数でも成果を出しやすい体制を構築できます。

■商談機会の拡大

インサイドセールスはメールやオンライン会議などを組み合わせることで、物理的な制約を受けにくいというメリットがあります。これにより、一日に対応できる見込み顧客数を増やし、優先度の高いリードをしっかりと育成できます。

遠方の顧客にも気軽に提案できることで、商圏の拡大にもつながります。

■属人化の防止

コミュニケーション履歴や顧客ステータスをツール上で管理していくため、担当者の個人スキルだけに頼らない営業体制を築きやすいです。顧客とのやり取り履歴やデータを蓄積されやすくなることで、ノウハウを組織全体で活用でき、部門間の連携もスムーズに行えます。

インサイドセールスのデメリット

■コミュニケーションの希薄化

非対面でのやり取りには、顧客の表情や雰囲気を直接的に把握しにくいデメリットがあります。対面では自然に行われる雑談や空気感の醸成が、オンライン上では不足しがちです。

■フロー構築の難しさ

インサイドセールスを成功に導くには、組織として綿密なフローやプロセスを設計する必要があります。見込み顧客のステージに合わせたアクションプランがないと、最終的な成果が思うように出ないこともあります。

インサイドセールスの流れ

それでは、インサイドセールスのプロセスを見ていきましょう。

インサイドセールスは、リードの発掘から育成、フィールドセールスへ(訪問型営業)の引き渡しまでを担当します。オンライン中心のため、幅広い顧客と接点を持ち、対話を通じてニーズを深堀りし、優先度を判断。メールやオンライン会議を活用し、状況に応じたコミュニケーションで商談機会を広げます。

1. リード発掘・育成と優先度判定

まずは潜在リードの発掘です。Webサイトの閲覧履歴や資料請求、セミナー参加者リストなどを活用して、興味を示した層にアプローチを行います。

次に、ステップメールや定期フォローなどの施策で、リードを継続的に育てます。購買意欲の高まりを測る指標としては、回答率や資料ダウンロード数、セミナーへの再参加などが参考になります。

こうした情報をもとに、購買意欲が高いと判断された顧客を優先的に対応する体制を構築します。限られたリソースを効果的に活用するためには、この優先順位を部署間で共通の認識として決定することが重要です。

2. 顧客との関係構築と長期フォロー

インサイドセールスでは、一度のアプローチで終わるのではなく、長期的な関係を築きながら顧客ロイヤルティを高めていきます。サービスの利用実績や課題感の更新など、顧客の最新状況を把握することがポイントです。

顧客の課題が変化した場合にも、すぐにソリューションを提示できるよう継続的なコミュニケーションを保ちます。アップセル(上位プランへの誘導)やクロスセル(関連製品の提案)の機会を見極めるためには、普段からの情報共有とニーズ把握が欠かせません。

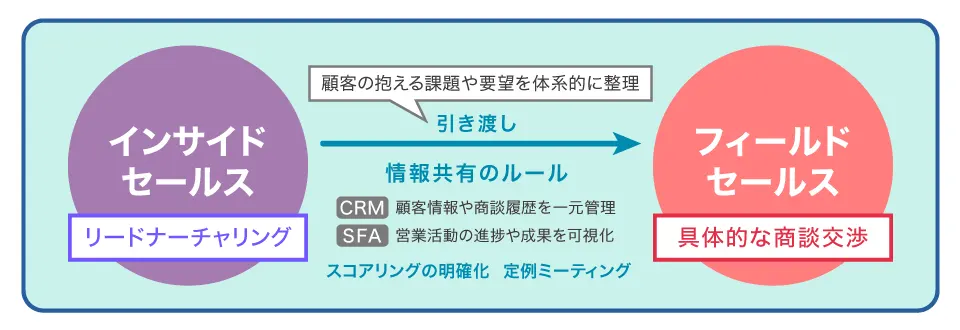

3. フィールドセールスへの引き渡しと情報共有

商談の準備が整い、より高度な提案や契約交渉が必要になったタイミングで、インサイドセールスからフィールドセールスへ引き渡します。このとき、顧客の抱える課題や要望を明確に整理しておくことが不可欠です。

例えば、現時点での決裁者の情報や、予算の見通し、導入目的などを体系的にまとめておくと、フィールドセールスはスムーズに交渉に入りやすくなります。きちんと情報が連携されていないと、顧客との温度差が生じて商談が失速する恐れがあるため注意しましょう。

CRMやSFAを活用することで、顧客情報を一元管理でき、複数人での円滑な引継ぎが可能になります。インサイドセールスとフィールドセールスがリアルタイムで情報を共有できる環境を整えることで、営業活動が滞りなく進行します。

現在この記事を読んでいる方の中には、インサイドセールスからフィールドセールスまで一人でこなしている方もいるかもしれません。そのような場合でも、顧客とのやり取りを整理しておくことで、後から顧客情報を見直したり、提案内容を組み立てたり、上司への進捗状況の説明がスムーズに行えるようになります。

※CRM(Customer Relationship Management:顧客管理システム):顧客情報や商談履歴を一元管理し、関係性を深めることで、顧客満足度やリピート率の向上を目指す仕組み。

※SFA(Sales Force Automation:営業支援システム):営業活動の進捗や成果を可視化し、業務の効率化や属人化の解消、成約率の向上を支援するツール。

インサイドセールスとフィールドセールスの違い

従来の対面営業とインサイドセールスの役割は何が違うのでしょうか。インサイドセールスは内勤やオンライン主体の営業活動で、リードナーチャリング(見込み客の育成)や初期アプローチの役割を担います。対してフィールドセールスは、実際に顧客先へ赴き、クロージングや具体的な商談交渉を担います。

インサイドセールスは、メールや電話、オンラインミーティングなどを通じてリードを育てることに注力します。顧客の興味度合いやニーズを引き出し、情報を共有しながら購買へのステップを着実に進める役割です。

一方、フィールドセールスは高度な提案やクロージングに特化しています。特に、対面での対応が求められる場面や、複雑な意思決定プロセスが想定される商談では、現地でのコミュニケーションが大きな効果を発揮します。顧客との接点を断続的に持つことで、顧客の課題理解やタイミングを見極めやすくなります。インサイドセールスから生の情報をもらったフィールドセールスは、より深い提案や最終的な契約交渉をスムーズに進められます。

このように、両者はお互いの長所を活かし合いながら成果を最大化することが重要です。社内で明確に役割を定義し、共通の目的に向かって連携できれば、より効率的かつ継続的な営業体制を構築できるようになるでしょう。

◆インサイドセールスとフィールドセールスの主な違い

| インサイドセールス | フィールドセールス | |

| 接点の持ち方 | 非対面(電話・メール・Web) | 対面(訪問・展示会など) |

| 担当フェーズ | 初期接点〜案件化 | 案件化以降〜受注 |

| 目的 | 見込み顧客の育成・絞り込み | 受注・契約のクロージング |

| 特徴 | 幅広いリードに効率よく接触 | 顧客ごとの最適提案と関係構築 |

ちなみに、インサイドセールス(Inside Sales)の反対はアウトサイドセールス(Outside Sales)では?と思われる方もいらっしゃるかと思います。英語圏では「アウトサイドセールス」も「フィールドセールス」も、ほぼ同義で使われています。

アウトサイドセールスは、顧客訪問を通じて営業活動を行うことを指し、商談から契約まで、広い範囲で現場営業を行います。

フィールドセールスは、特に現場での対面営業を強調する場合に使われ、製品デモや技術サポートなど、顧客との直接的なやり取りを含む活動を指します。

業界や地域によって若干使われ方に違いがあるものの、どちらも「現場営業」を意味する言葉として広く認識されています。

フィールドセールスとの連携による効率化

フィールドセールスを行う担当者が、インサイドセールスで得られたリード情報を理解しておくことは非常に大切です。購買意欲や課題の把握があらかじめできていると、成約につながる商談を円滑に進めやすくなります。

連携を強化するには、両部門間で情報共有のルールを定めることが必要です。具体的には、見込み顧客のスコアリングや商談履歴などをCRMツールで一元管理し、お互いに常に最新の情報を把握できる体制を作ります。

以下のような工夫により、両者の連携はスムーズになります

- MAツールやCRMの活用

→ 顧客の行動履歴やスコアを可視化し、案件化の基準を共有 - スコアリングの明確化

→ 「●●以上のスコアで案件化」「〇〇なアクションを取ったらパス」といったルールを策定 - 定例ミーティングの設置

→ 案件の進捗やフィードバックを双方向にやりとりする場を定期的に設ける - パス時の情報テンプレート化

→ 顧客ニーズや温度感、過去の接触履歴を、統一フォーマットで共有

こうした連携により、「確度の高い商談を、確実にクロージングに結びつける」体制が構築できます。

インサイドセールスの種類

インサイドセールスにはさまざまな形態があり、それぞれが異なる機能を持っています。

企業規模や営業戦略によって、インサイドセールスの組織体制は大きく変わります。総合的にリードを育成するケースもあれば、特定のプロセスに特化するケースも存在します。

各形態に応じて担当者に求められるスキルや知識が異なるため、採用面でも注意が必要です。例えば、既存顧客のフォローが中心の部署と、新規開拓がメインの部署では、担当者に求められるコミュニケーションスキルや成果指標に違いが生じます。

自社の目標やマーケット特性を把握したうえで、適切なインサイドセールスの種類を導入することが成功の近道です。ここでは代表的なモデルをいくつか紹介します。

SDR(Sales Development Representative)

SDRは主にインターネットなどで顧客自ら貴社製品に興味を持ってアプローチしてくる、いわゆるインバウンドリードへの対応を担当します。また、そこから反応のあった見込み顧客を育成する役割も担います。具体的には、問い合わせや資料請求を行った顧客の段階的なニーズ把握や、追加情報の提供を行います。

また、反響型の問い合わせだけでなく、ウェブ上の行動履歴を分析して潜在的な興味を持っている顧客へアプローチするケースもあります。興味度合いの高いリードをいかに見極め、スムーズに商談化へつなげるかがポイントです。

SDRがうまく機能すると、リード漏れや機会損失を大幅に削減でき、フィールドセールスが優良なリードに集中できます。

BDR(Business Development Representative)

BDRは主に企業側の新規開拓のためのアプローチを担当します。まだ接点のない企業や顧客に対して積極的に連絡し、自社サービスへの興味喚起を図るのが主なミッションです。

フィールドセールスがアプローチしづらい市場や、潜在的に需要があると考えられる領域を掘り起こす役割も大きいです。無関心層や潜在顧客に対して、丁寧に課題を聞き出しながらビジネスチャンスをつくり出します。

このようにBDRは、まだ明確なニーズを持っていない見込み顧客と関係性を築くために重要な存在です。企業としてリードの母数を増やす施策を推進できる点が大きな特徴となります。テレアポと似ていますが、先ほど述べたようにテレアポが即時的なアポイント獲得を目的とするのに対し、BDRは中長期的な関係構築を重視します。今すぐに商談化するわけではなくとも、将来的なニーズ顕在化を見据えて接点を築くという考えが必要となります。

Hybrid、Independentなど複合型モデル

企業規模が小さい場合などでは、SDRとBDRの両方の機能を1人の担当者が兼任するHybridモデルも見られます。新規開拓と既存フォローを並行して行うため、高い柔軟性とマルチタスク能力が求められます。

Independentモデルでは、インサイドセールスに必要なすべてのスキルを総合的に身につけた担当者が、リード発掘から育成、商談調整までを一貫して担います。多くの場合、限られたリソースの中で成果を最大化したい中小企業で導入されることがあります。

いずれのモデルでも、自社のビジネス戦略やターゲット顧客の属性に合った形を選ぶことが重要です。状況に応じてモデルを切り替えたり、組織を再編したりすることも視野に入れ、柔軟に運用を行いましょう。

インサイドセールスでよくある課題とトラブルシューティング

インサイドセールスを運用する中で生じやすい課題と、その対処法を紹介します。

インサイドセールスを導入しても、思うように成果が出ないケースもあります。原因として多いのは、顧客との信頼関係が築けないことや、情報管理体制の不備です。

日々のやり取りをスムーズにするためには、組織全体でルールを整備し、担当者のスキル向上を図ることが不可欠です。特に、オンラインでのコミュニケーション力は経験を積むことで向上するため、早期から体制整備に取り組みましょう。

また、部門間での情報共有ミスを防ぐためにも、ツールの導入やマニュアルの整備が重要です。以下に具体的な課題と対策を見ていきます。

顧客との信頼関係構築を阻む要因と対処法

非対面でのやり取りでは、相手の反応が見えにくく、距離感が生まれやすいという課題があります。

対策として、オンライン会議ではビデオ通話を積極的に活用し、顧客の関心事に合わせた情報提供を行うなど、コミュニケーションの量と質を高める必要があります。

とは言え、特に外資系や大手企業では、ビデオをオフにして打ち合わせを行うことも多いため、定期的に「ご質問はありませんか?」と声をかけるなど、相手の反応を引き出す工夫が重要です。あわせて、よくある質問や疑問に迅速に対応できるよう、FAQやナレッジベースを整備しておくと、応答のスピードが上がり、相手に安心感を与えることができます。

継続的なやり取りの中で、声のトーンやメッセージ内容から小さなサインを読み取り、柔軟に対応する姿勢を持つことで、オンラインでも強固な信頼関係を築くことができます。

データ流出や連携ミス防止のポイント

インサイドセールスでは、複数のオンラインツールを活用するため、セキュリティ管理や情報共有ミスによるリスクが懸念されます。

顧客情報の取り扱いには、明確な権限設定とガイドラインを設け、全員で徹底することが重要です。

特に、ツール同士のAPI連携や外部サービスとのデータ連携が増えると、担当者の情報アクセス管理が複雑化します。リスクを最小化するために、情報セキュリティ担当や法務部門と連携し、定期的な監査を行うなど、運用ルールを明文化しておきましょう。

スキル・ナレッジが属人化したときの解決策

インサイドセールスは、担当者のコミュニケーション力や経験に依存しがちです。そのため、トップ担当者が異動・退職した場合に、業務水準が下がるリスクがあります。

属人化を防ぐには、スクリプトやトークフローの標準化を行いましょう。具体的には研修実施やマニュアル化が有効です。成功事例やFAQ対応法を体系化して組織で共有することで、ノウハウを蓄積できます。

また、定期的にロールプレイングや情報交換会を開催し、個人のスキル向上とチーム全体の底上げを目指しましょう。

インサイドセールスで活用できるツールとテクノロジー

インサイドセールスでは、顧客とのコミュニケーション履歴やステージ管理にツールを活用していくと便利です。

代表的なツール群を以下に紹介します。

- CRM(顧客管理システム)

顧客の問い合わせ内容、商談履歴、属性情報などを一元管理でき、顧客との関係性や進捗を可視化できます。 - SFA(営業支援システム)

営業活動の管理・支援に特化し、商談フェーズ管理や活動履歴記録を通じてフィールドセールスとの連携にも役立ちます。 - MA(マーケティングオートメーション)

リード育成を目的とし、メール配信やキャンペーン管理などマーケティング活動を自動化します。 - CTI(電話対応システム連携)

着信情報の自動表示や通話ログ記録を通じて、顧客対応を効率化します。

複数ツールを連携させることで、リード情報をリアルタイムに把握できる体制が構築できます。

例えば、MAでスコアリングしたリード情報をCRMに反映し、インサイドセールス担当が優先的にアプローチするといった活用が可能です。

ツール導入時には、既存システムや部門間データ形式との互換性確認が必須です。

導入後も運用ルール策定やトレーニング徹底、定期的な利用状況のチェックとアップデートを心がけましょう。

外注や代行サービスの活用

人材リソースやノウハウが不足している企業にとって、外部リソースの活用も有効な選択肢です。

インサイドセールスの外注・代行サービスを利用すれば、育成やツール導入コストを抑えつつ成果を狙うことができます。

外注のメリットは、短期間である程度完成された体制を導入できる点にあります。特に、短期成果が求められる場合や、専門人材が社内にいない場合に有効です。

ただし、外部担当者が自社のサービスや顧客ニーズを深く理解していないリスクがあり、機密情報取り扱いにも注意が必要です。

運用を外注する際には、どのプロセスを任せるのか、情報共有方法を明確に取り決めておきましょう。

まとめ:インサイドセールス導入の成功へ向けて

インサイドセールスはデジタル時代の新しい営業手法として多くの可能性を秘めています。

インサイドセールスの導入によって、企業は移動時間やコストを削減しながら、より多くの見込み顧客へのアプローチを実現できます。オンラインチャネルを使うことで場所に制限されず、迅速な対応が可能になるのも大きな利点です。

一方で、非対面だからこそ、信頼関係を構築しづらい面や専門性の高い商談の取り扱い方などの課題もあります。これらを補完する仕組みとして、フィールドセールスとの連携強化や場合によってはツールも活用していきましょう。

インサイドセールスの成功には、リードの発掘から育成、フィールドセールスへの引き渡しまでの流れをしっかりと構築することが必要です。

〈インサイドセールスの要点まとめ〉

- 非対面型の営業で、効率的なリード育成が可能

メール・電話・オンライン商談を活用し、訪問せずに顧客と接点を持ち、購買意欲に応じた対応ができる。 - フィールドセールスとの役割分担で営業を最適化

初期接触・育成を担うインサイドセールスと、商談・クロージングを担うフィールドセールスが連携することで、営業の効率と成約率が向上。 - デジタルツールを活用し、業務の可視化と属人化防止

CRMやMAツールにより顧客情報を一元管理し、ナレッジ共有やリードの優先順位付けが可能に。 - 導入には体制構築と継続的な運用が不可欠

非対面ならではの課題(信頼構築、情報連携)を補完するフロー設計と、営業チーム内のスキル・ナレッジの平準化がカギ。

インサイドセールスを効果的に進めるには、安定的なリード獲得が欠かせません。自社に合った集客施策を検討したいという方は、ぜひ一度ご相談ください。 |